交通事故で怪我をして首が痛くて休業を余儀なくされたあなた。

でもどうやって損害賠償を進めればいいのか解らない。

夜も眠れない不安な毎日を送っている、あなたのための解決方法をわかりやすく紹介します。

損害賠償額の決定は自賠責保険が窓口になっている

治療と損害賠償請求は別々に考えた方がわかりやすいため、損害賠償請求だけを説明します。

加害者加入の自賠責保険(交通事故証明書に記載)に連絡して、自賠責保険の請求書類一式を手に入れましょう。

自賠責保険は、各損害保険会社で取扱っているので窓口でもらうか、郵送してもらえます。

書類を手に入れたら一番最初に、自賠責保険の請求のご案内をじっくりと読んでみてください。

自賠責保険のご案内でわかること

- 当面の治療費を工面するための仮渡金請求の基準

- 交通事故証明書の入手方法と注意すること

- 自賠責保険の補償内容(対物は例外を除いて補償外)

- 任意保険会社の一括払いサービスの意味

- 人身傷害補償保険や社会保険(健保・労災)が使用できる

- 請求の期限(時効)

- 過失相殺の基準

- 領収書の記載内容の基準

- 請求の権利の基準(被害者が死亡・被害者が未成年)

- 無保険車(自賠責未加入)からの損害を補償してもらうための制度

- 自賠責保険の補償内容と金額の上限

- 共同不法行為(加害車両が2台以上)の損害賠償額は台数分に増える

ざっと12項目あり交通事故に縁がなかった、あなたにとっては初めて見るものばかりのはずです。(知っている人はページを閉じてください)

初めて見る理由は、任意保険会社(加害者の示談代行)が何も説明せずに、「一括払いサービス」を勧めてくるからです。

しかし冷静に考えて下さい!

加害者(保険者さん)の勧める方法を、あなたは自力で調べもせずに受け入れてはいけません。

怪我の治療に保険屋さんが意見してくるようになり、加害者側と医師の顔色を伺いながらの治療を強いられるからです。

同封されている請求に必要な書類をチェックしよう

同封されている書類一覧

- 通院交通費明細書

- 休業損害証明書

- 委任状(被害者本人以外の場合)

- 示談書

- 領収書

- 診断書

- 診療報酬明細書

- 施術証明書

- 施術費用明細書

- 請求に必要な書類の記入例

9種類の専用書類(原本)が入っています。

イメージがわかないので、1つずつ画像を見ていきましょう。

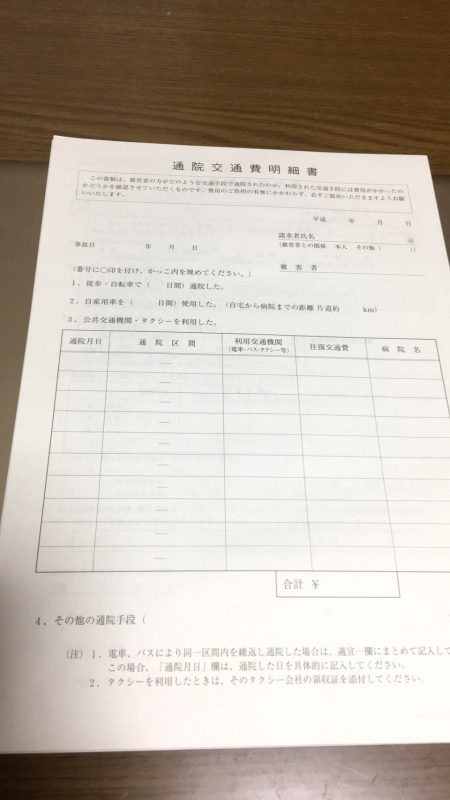

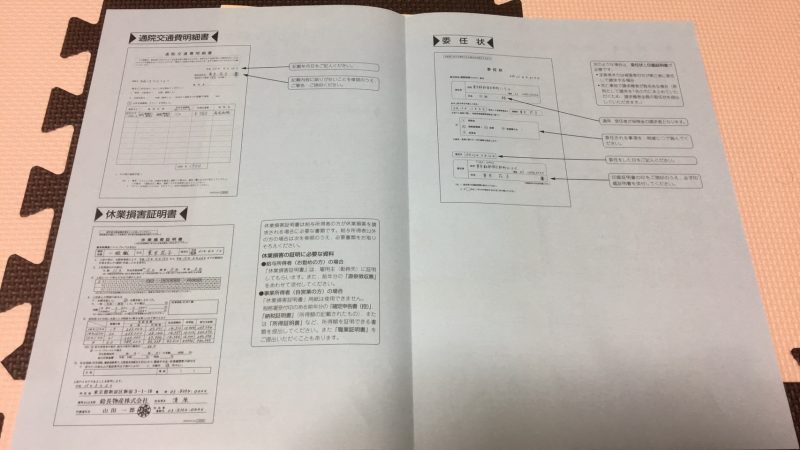

通院交通費明細書

どんな交通手段を使ったか?(徒歩・自転車・自家用車・公共交通機関・タクシー)

日付・通院区間・利用交通機関・往復交通費・病院名を記入します。

自家用車は走行距離から、かかった燃料代を請求できます。

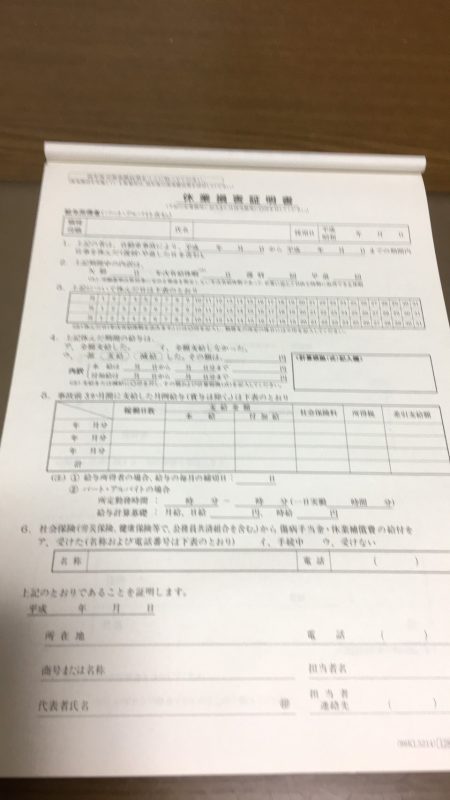

休業損害証明書

いつからいつまでの期間仕事を休んだか(遅刻・早退・有給休暇)?

休んでいる間の給与の支給額は?(減額・不支給)

事故前3ヶ月の給与支給額を記入します。(賞与は除く)

社会保険(健保・労災)から傷病手当金・休業補償費の給付を受けたか?

委任状

未成年者は保護者が記入し、被害者死亡の場合は親族が記入します。

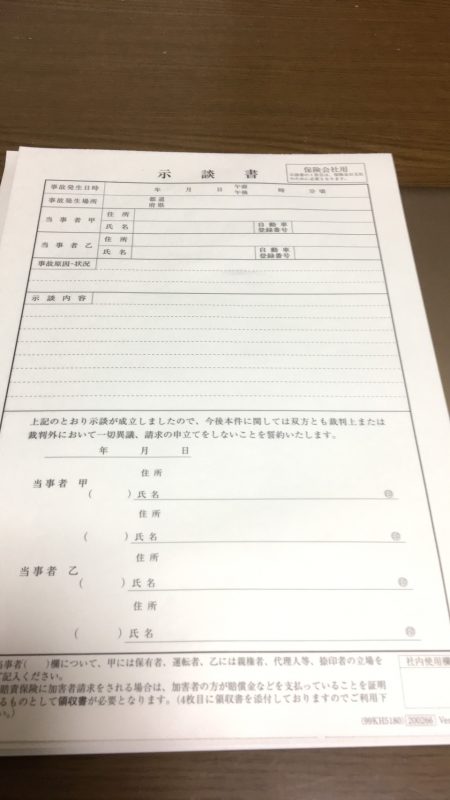

示談書

発生日時・発生場所・当事者甲と乙・事故原因、状況・示談内容を記入しましょう。

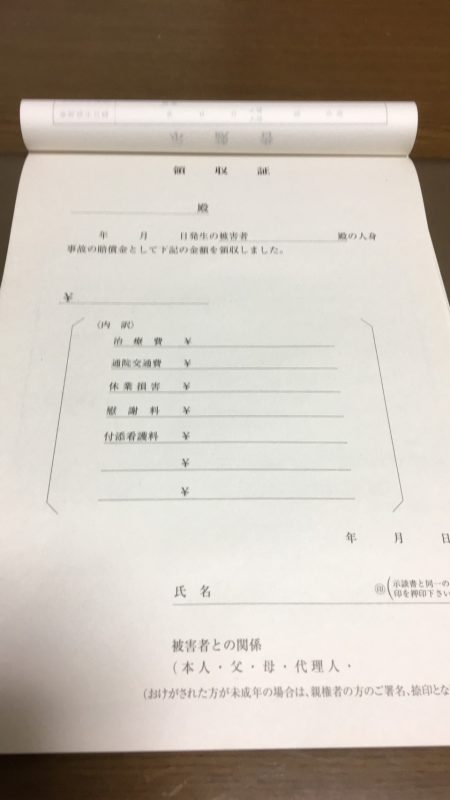

領収書

治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・付添看護料の内訳などを記入します。

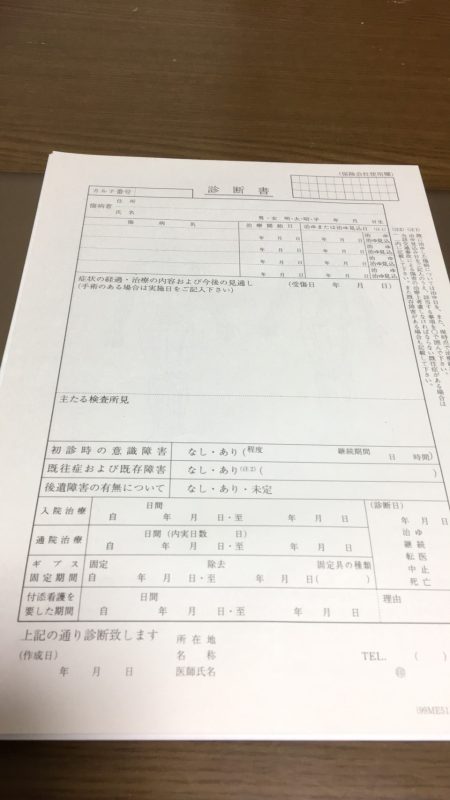

診断書

医療機関で傷病名、経過・治療内容・今後の見通し・主たる検査所見などを医師が有料で記載してくれます。(すごく重要)

診療報酬明細書

社会保険(健保・労災)の場合は各担当機関に申請して送ってもらいます。

健保・労災ともに請求の書類を提出して、約1ヶ月以上待ちます。

自賠責保険の場合は、病院で有料で記入してくれます。

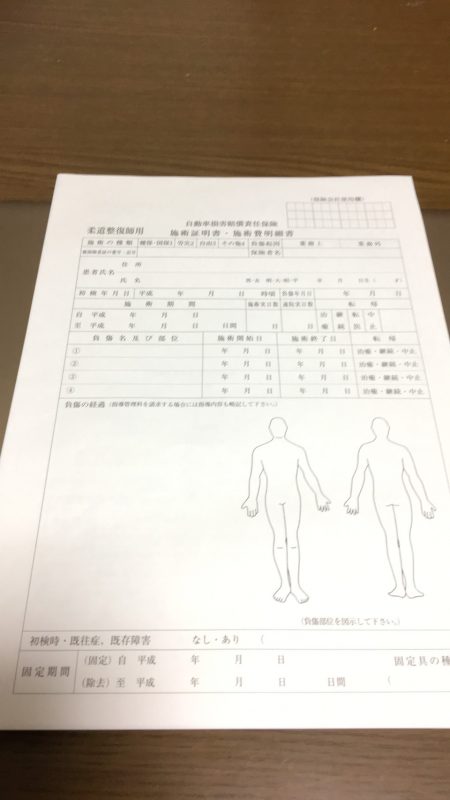

施術証明書

負傷の経過などを柔道整復師(整骨院・接骨院などの)に有料で記載してもらいます。

施術費用明細書

施術内容や施術期間などを柔道整復師(整骨院・接骨院など)に有料で記入してもらいましょう。

必要な書類記入例

記入のポイントや添付が必要な書類などを、図解で説明してくれています。

自賠責の書類一式を見ておくだけで、保険屋さんの嘘を見抜ける確率を高められます。

無保険車対策は「政府の保障事業」と「人身傷害」を使う

以前身内が無保険車に損害を与えられ時に、保険代理店有資格者に「政府の保障事業」の事を質問したら、答えられなかった事がありました。

この経験から、解らないことは「自賠責保険の担当」か「交通事故専門弁護士」以外には聞かなくなりました。

「政府の保障事業」とは国土交通省(国)が自賠責の代わりに被害者の損害をてん補してくれる制度です。

政府の保障事業は損害保険会社が窓口になっていますので問い合わせてください。

政府の保障事業が自賠責保険と違う点

- 請求の権利が認められるのは被害者だけで加害者は請求できない

- 治療費は、社会保険(健保・労災)の診療単価でしか、支払われない

- 請求期限(時効)の中断申請ができない

| 保険種別 | 診療単価 |

| 健康保険(協会・組合・国保) | 1点10円 |

| 労災保険 | 1点12円 |

| 自賠責保険 | 1点20円~30円(自由診療なのでもっと高額かもしれない) |

健保(組合・協会)での治療には、に「第三者の行為による傷病届」をすみやかに提出しなければなりません。

国保の場合は、各自治体に「第三者の行為による傷病届」を提出しましょう。

通勤中や業務中の怪我は労災保険を使います。

勤務先に申し出て、労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出しましょう。

健保・労災のどちらも、届出に必要な書類一式を調べて揃える必要があります。

書類には一部だけ加害者の記入が必要な部分が出てきます。

健保や労災保険があなた(被害者)の代わりに立替えた治療費を加害者に請求するのに必要です。

私は、普段から加害者の記入が必要な書類を、車検証や自賠責保険の証書と一緒に車載しています。

交通事故に会ったその場で、治療に必要だと加害者に説明して、記入してもらいましょう。(後日郵送してもらってもいい)

自賠責の上限を越える部分の補償は、あなたかあなたの親族が加入している「人身傷害補償保険」が使えるか直ぐに確認してみてください。

まとめると「政府の保障事業」「人身傷害保障保険」の組み合わせで当面の治療費は請求できる(政府と人身傷害があなたに立替えた後で、加害者に請求してくれる)

交通事故の立証に必要な交通事故証明書の入手方法

交通事故証明書の発行は、自動車安全運転センターが発行しています。

警察に交通事故の届出(人身事故)をして、実況見聞が終了していれば必ず発行されるはずです。

申請方法は警察署や交番などに設置されている郵便払込用紙に必要事項を記入して郵便局で払込をします。(交付手数料1通600円と払込手数料)

または管轄の自動車安全運転センターの窓口で直接申込むか、webでも受注をしています。(窓口での申請なら警察から事故の資料が届いていれば、その場で発行されます。)

いずれの方法も申請(入金)から2週間程度(おおむね10日くらい)で送られてきます。

私は過去の経験上3通くらい一度に申請しています。(社会保険・自賠責・勤務先)

自賠責の過失相殺は重過失でなければ控除されない

下記の表のとおり、70%以上の過失がなければ問題ありません。

| 自賠責保険減額適用上の過失割合 | 後遺障害による損害・死亡による損害 | 傷害による損害 |

| 70%未満の場合 | 減額なし | 減額なし |

| 70%~の場合 | 20%減額 | 20%減額 |

| 80%~の場合 | 30%減額 | 20%減額 |

| 90%~の場合 | 50%減額 | 20%減額 |

傷害の過失による控除は最大でも20%までです。

それ以外でも、90%以上過失があっても最大で50%までしか控除されません。

自賠責の基準では50%以上の減額は存在しないと憶えておきましょう。

損害賠償請求には期限(時効)があるので注意が必要

自賠責保険の請求期限は被害者と加害者で、時効の起算日がことなります。

被害者請求の請求期限

事故があった日の翌日から3年(*1)以内です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日(*2)の翌日から、それぞれ3年(*1)以内です。

加害者請求の請求期限

被害者の方や医療機関等に損害賠償金を支払われた日の翌日から3年(*1)以内です。

何回かに分けて支払われた場合には、それぞれを支払われた日の翌日から3年(*1)以内です。

(*1)平成22年3月31日以前に発生した事故については2年となります。

(*2)「症状が固定した日」とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなったときをいい、医師が診断し、後遺障害診断書に記載します。

損保ジャパンの自賠責保険請求のご案内より引用

請求期限までに請求できない時は「時効中断手続き」をしなければなりません。

申請用紙は自賠責保険の担当に相談しましょう。

わからない事は、加害者(保険屋さん)ではなく自賠責保険の担当者に聞きましょう。

同じ損保会社内でも、担当部署が自賠責と対人賠償では全く違う対応になるからです。

加害車両が2台以上(共同不法行為)の損害補償額は台数分

例えば、加害車両が2台の場合は自賠責の損害補償額が2つ(2倍)と考えます。

具体例は傷害の請求額だとすると、上限120万円×2台=240万円が上限になります。

ただし支払い対象の損害を重複して請求することはできません。

自賠責保険への請求のポイントをまとめました

被害者は加害者(保険屋さん)に請求の質問をしただけで、なめられて騙されます。

解らないことは、必ず自賠責保険の担当者に聞かなければなりません。

無保険車への請求は「政府の保証事業」と「人身傷害補償保険」にやってくれます。

交通事故証明書は自動車安全運転センターに発行してもらいましょう。

被害者請求の時効が迫ってきたら、自賠責保険に時効中断の申請手続きをします。

今直ぐあなたも自賠責保険の書類に目をとおしてみてください。

コメント